在人类文明的长河中,梦境始终是一个充满神秘与未知的领域,自古以来,人们便对梦境抱有浓厚的兴趣,试图通过解读梦境来预知未来、理解内心。“周公解梦”作为中国古代最著名的解梦体系之一,流传至今已有数千年历史,周公解梦真的有其科学道理吗?本文将从心理学、神经科学以及文化历史的角度,探讨梦境的本质与周公解梦的科学性。

一、梦境的奥秘:科学视角下的解读

我们需要明确一点,梦境并非超自然力量的产物,而是大脑在休息时的一种特殊活动状态,根据现代科学研究,梦境主要由大脑在睡眠过程中的快速眼动(REM)睡眠阶段产生,这一阶段大脑异常活跃,会重新组织、整合日常生活中的各种信息和记忆,形成一系列光怪陆离的梦境,从科学的角度来看,梦境是大脑处理信息的一种方式,而非预示未来或反映内心深层欲望的神秘符号。

二、周公解梦的历史与文化背景

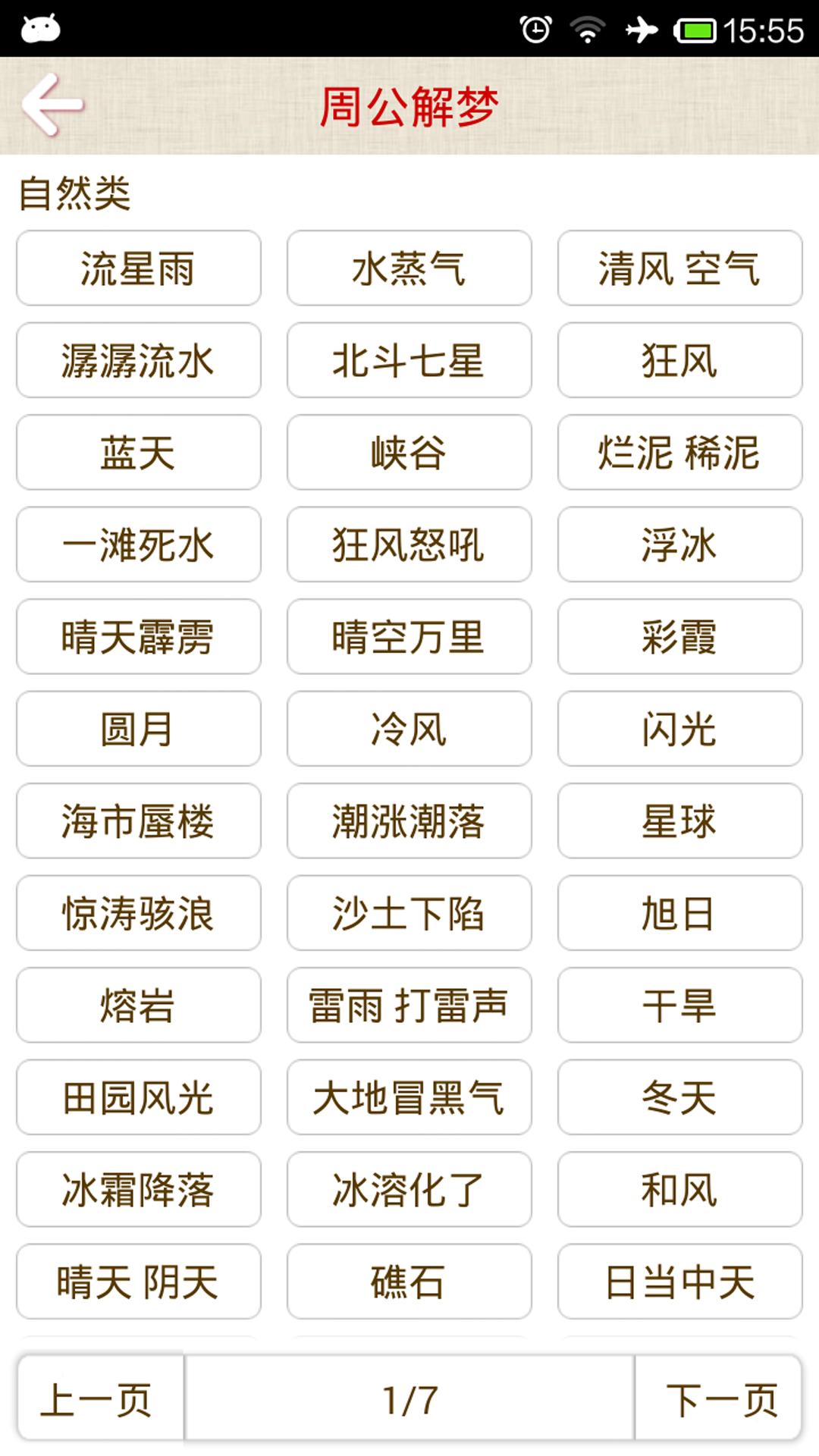

周公解梦,源自《周公解梦》一书,据传为西周时期周公旦所著,实则成书时间可能晚至汉代或更后,书中收录了大量关于梦境的解释与预示,涉及动物、植物、自然现象乃至日常生活中的各种情境,旨在通过解析梦境来指导人们的行为决策,尽管其真实性有待考证,但周公解梦在中国传统文化中占据了重要地位,成为了一种独特的文化现象和民间信仰。

三、周公解梦与现代心理学的共鸣

如果将周公解梦置于现代心理学的框架下审视,会发现其中不乏合理的成分,许多梦境解释都强调了“情绪”的重要性,认为梦境是内心情感的真实反映,这与弗洛伊德的精神分析理论不谋而合,他认为梦境是潜意识欲望的满足,通过解析梦境可以揭示个体的深层心理动机,周公解梦中的一些原则,如“以柔克刚”、“知足常乐”,也体现了中国古代哲学思想中的智慧,与现代社会心理学提倡的心理健康理念相契合。

四、科学性与迷信的界限

尽管周公解梦在某些方面与现代科学理论有共通之处,但不可否认的是,其大部分内容仍属于迷信范畴,将梦境中的具体事物(如梦见蛇、猫等)直接对应特定的吉凶预兆,缺乏科学根据,科学讲究的是可验证性和逻辑性,而梦境的解读往往难以用客观标准来衡量,在探讨周公解梦是否有科学道理时,我们应持批判性思维,区分其合理成分与迷信部分。

五、现代视角下的梦境研究

随着神经科学的发展,我们对梦境的理解日益深入,研究发现,梦境与记忆、情绪、创造力等心理功能密切相关,通过脑成像技术观察到,在REM睡眠阶段,大脑中与记忆相关的区域异常活跃,这表明梦境可能是大脑巩固记忆、处理信息的重要方式之一,心理学家还提出了“快速眼动睡眠行为障碍”(RBD)等疾病模型,进一步揭示了梦境与神经系统的复杂联系。

周公解梦作为中国古代的解梦体系,虽然包含了许多迷信成分,但其背后反映的心理学原理和文化智慧仍值得我们深入研究与借鉴,在尊重传统文化的同时,我们也应秉持科学精神,不断探索梦境与现实的真正联系,随着科学技术的进步和跨学科研究的深入,我们或许能更全面地揭示梦境的奥秘,为周公解梦等传统智慧找到更加坚实的科学基础,在这个过程中,“周公解梦有科学道理吗”这一问题也将得到更加全面和深入的回答。