在人类的意识深渊中,梦境如同一座神秘而错综复杂的迷宫,引领着每一个探索者穿越未知与幻象的边界,我们时常在梦中体验到无比真实的感觉,仿佛那些光怪陆离的场景、情感与经历,就是生活的另一维度,当晨光初现,梦境消散,那些令人震撼的细节与情感却难以在现实中找到对应,不禁让人疑惑:为何有时梦境如此真实,却又无法在现实中找到实体?本文将尝试揭开这一谜团,探讨梦境的本质、其与现实的关系,以及“谁能真正的解梦”这一永恒之谜。

梦境:意识的另类表达

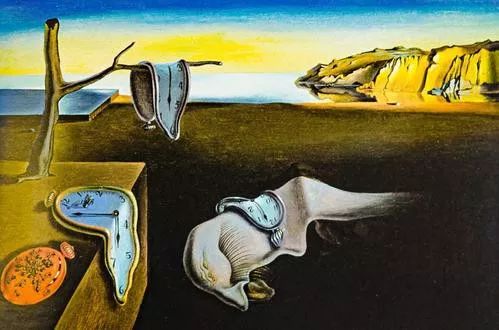

梦境,自古以来便是人类探索自我、理解宇宙的重要窗口,弗洛伊德等心理学家认为,梦境是潜意识欲望的满足,是内心深处被压抑的本能、记忆与情感的释放,在梦中,我们穿越时间的限制,与过去的自己对话,体验未竟的愿望,甚至预见到未来的片段,这种“真实感”源于大脑在睡眠时对日常经验的重新组合与加工,使得梦境内容看似源自现实生活,实则是对记忆的创造性重构。

神经科学与梦境的真实感

从神经科学的角度来看,梦境的真实感得益于大脑在睡眠时对感官信息的模拟,虽然身体处于休息状态,但大脑仍在“工作”,利用白天收集到的感官信息构建梦境世界,梦中的视觉、听觉、触觉等感官体验,实际上是由大脑内部的不同区域协同工作产生的幻觉,这种高度模拟的感官体验,使得梦境中的一切显得异常真实。

现实缺失的奥秘

尽管梦境如此逼真,但它终究不是现实生活的直接反映或延续,其与现实之间的断裂,部分原因在于梦境的建构机制,梦境是由大脑在睡眠的不同阶段(如快速眼动睡眠阶段)自主生成的,不受意识控制,因此往往脱离逻辑与现实的约束,梦境的短暂性与易变性也是导致其难以在现实中找到对应的原因之一,当我们从梦中醒来,随着意识的回归,梦境的边界逐渐模糊,直至完全消失。

解梦:科学与艺术的结合

“谁能真正的解梦?”这个问题没有绝对的答案,心理学提供了许多解读梦境的工具和方法,如弗洛伊德的精神分析、荣格的原型理论等,帮助人们理解梦境背后的深层含义与动机,随着神经科学的发展,研究者们开始从生理层面探索梦境的产生机制,试图通过脑波分析、功能磁共振成像等技术揭示梦境与大脑活动的关联。

解梦更是一门艺术,它要求解梦者具备丰富的想象力、同理心以及对人类心理的深刻理解,优秀的解梦师能够引导梦者进入自己的潜意识世界,通过对话与探索,帮助梦者理解梦境中的象征意义,进而促进个人成长与自我认知的提升。

尽管我们可能永远无法完全掌握“解梦”的艺术,但探索梦境的过程本身就是一次心灵的旅行,它让我们有机会审视内心的渴望与恐惧,理解自我与他人,甚至窥见未来的可能性,在这个过程中,我们学会了如何在现实与梦境之间架起桥梁,将梦中的启示转化为现实中的行动与改变,即使梦境最终消散于晨光之中,它留给我们的启示与感悟,却能在现实生活中绽放出独特的光芒。